10/03/2022 DIARIO DEL PUERTO

10/03/2022 DIARIO DEL PUERTO

Presidente del IE Center for Transport Economics & Infrastructure ManagementEx Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

El debate que se ha abierto en España sobre el establecimiento de peajes por el uso de la red viaria de alta capacidad tiene su origen, de manera casi exclusiva, en las restricciones presupuestarias y en la consiguiente insuficiencia de los recursos públicos que deben dedicarse al mantenimiento de las carreteras. Ello es rigurosamente cierto.

Los presupuestos para 2022 consignan un total de 1.201,2 millones de euros al programa presupuestario de mantenimiento de la red de carreteras. Aun habiendo aumentado de manera importante su cuantía, en opinión de uno de los diversos estudios que se han realizado, (A.T. Kearney 2018) se requerirían del orden de los 3.700 millones/año para mantener nuestro stock de capital. Además, cifra el déficit actual en más de 7.000 millones de euros.

A ello habría que unir la fuerte contracción de la inversión pública en España durante más de una década. Se trata de una constante cada vez que el crecimiento del déficit presupuestario hace inaplazable la adopción de medidas de ajuste. Como puede verse en el cuadro adjunto, la FBCF sobre el PIB ha caído desde un máximo del 5,17% en 2009 hasta representar apenas el 2,51% en 2020, menos del 50% de la cifra de 10 años antes.

Si los peajes pueden ser la solución para financiar los costes de mantenimiento de las infraestructuras viarias, el modelo concesional unido al pago por uso es la alternativa para incrementar y mejorar nuestro stock de capital público en infraestructuras y equipamiento social, sin gravar los presupuestos públicos.

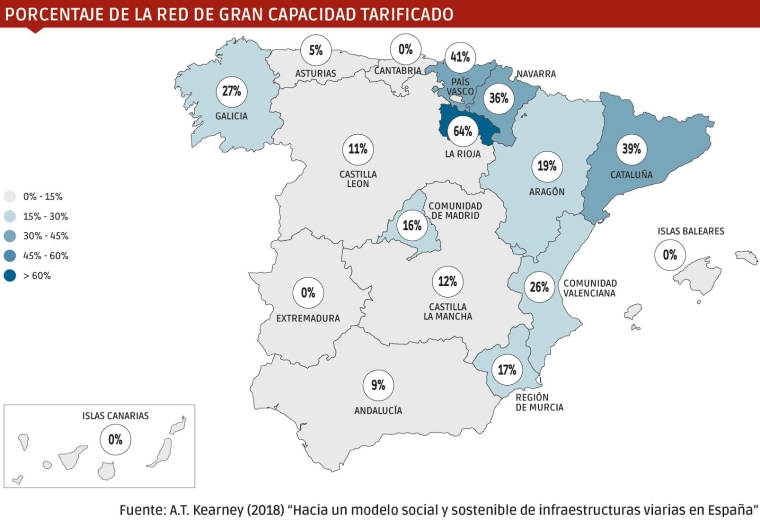

Fuente: A.T. Kearney (2018) “Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias”.

Pero no menos importante que la dimensión financiera es la perspectiva de la eficiencia económica. Los economistas sabemos que para aquellos bienes que no son bienes públicos puros, como es el caso de las infraestructuras de transporte, donde se puede aplicar el principio de exclusión, el Estado debería cobrar una tasa por uso a los que se benefician de los bienes o servicios que proporciona. Tiene más sentido aplicar el llamado principio del beneficio que el principio de capacidad de pago que inspira el reparto de los impuestos. Así pues, los principios de “el usuario paga” y “el que contamina paga” debieran ser los dos principios inspiradores de un nuevo modelo de movilidad.

La lógica económica del modelo conduce a que el pago por uso debería permitir recuperar, en los proyectos green field, la inversión, tanto la construcción como los costes financieros, las reparaciones, el mantenimiento y los demás costes de la gestión y explotación del activo. En la red de carreteras que ya está amortizada, activos Brown field, exclusivamente los costes de reparación y mantenimiento. Siguiendo con el mismo razonamiento, el peaje o la tarifa, debe fijarse, por tanto, de manera que iguale el coste marginal, habiendo tenido en cuenta todos los descritos. A partir de aquí, se puede discutir si debe haber una aportación del estado que reduzca la cuantía de los peajes, es decir, si junto a la financiación extrapresupuestaria debe haber una financiación presupuestaria, según una fórmula mixta, así como criterios de discriminación en función del tipo de vehículo y las características de los desplazamientos: recurrentes o no recurrentes, etc.

Existe un consenso en que el uso de las infraestructuras viarias provoca una serie de costes externos: emisiones de carbono, congestión, accidentalidad, ruido y efectos sobre el territorio. Respecto de la internalización de los costes medioambientales, cabe la discusión si deben internalizarse mediante el propio peaje o resulta más adecuado un rediseño de la fiscalidad verde para ello. Los restantes costes externos se internalizarían mejor con otro tramo de peaje variable.

Implantación

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Cómo es nuestra red de carreteras? ¿Qué grado de implantación tienen los peajes en nuestra red de alta capacidad? Y ¿cómo compararla con la red europea?

Las vías de alta capacidad de la Red de Carreteras del Estado, según los datos proporcionados por el MITMA, tienen un total de 12.091 kilómetros. De las cuales, considerando la eliminación del peaje por la reversión de las concesiones en los últimos años, se distribuyen de la siguiente forma: 1.435 kilómetros de autopistas de peaje directo al usuario; 10.656 kilómetros son autovías y carreteras multicarril; 1.000 kilómetros son autovías de primera generación que se gestionan mediante concesión con peaje a la sombra. A ellos hay que sumar los 5.200 kilómetros de vías de gran capacidad de titularidad autonómica, con 500 kilómetros de peaje. Por tanto, tenemos 1.935 kilómetros de peaje, de un total de 17.291 kilómetros, es decir, un 11% del total.

Fuente INE y elaboración propia.

En España, la mayor parte de las vías de alta capacidad, el 68%, corresponden al Estado, frente al 32% de titularidad autonómica; se financian con cargo a los PGE y se gestionan por el Estado. El actual modelo de vías de alta capacidad es fruto de la superposición de decisiones de política de infraestructuras tomadas en cada momento sin una clara lógica. Así pues, el resultado es una red de Alta Capacidad en la que unas vías están sujetas a peaje mientras que otras, con la misma configuración y calidad, no lo están.

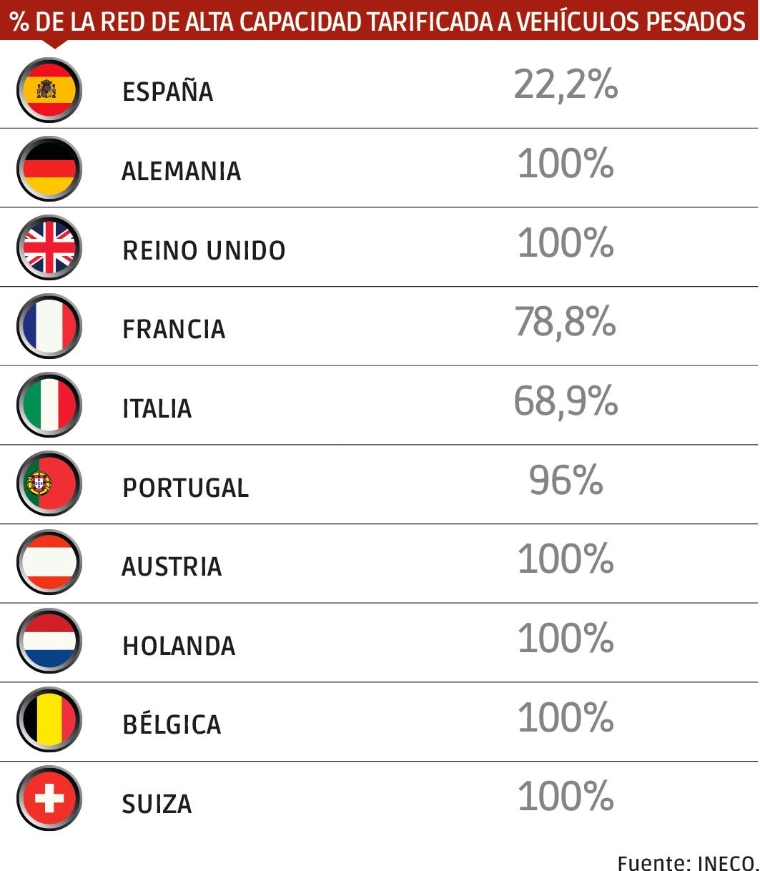

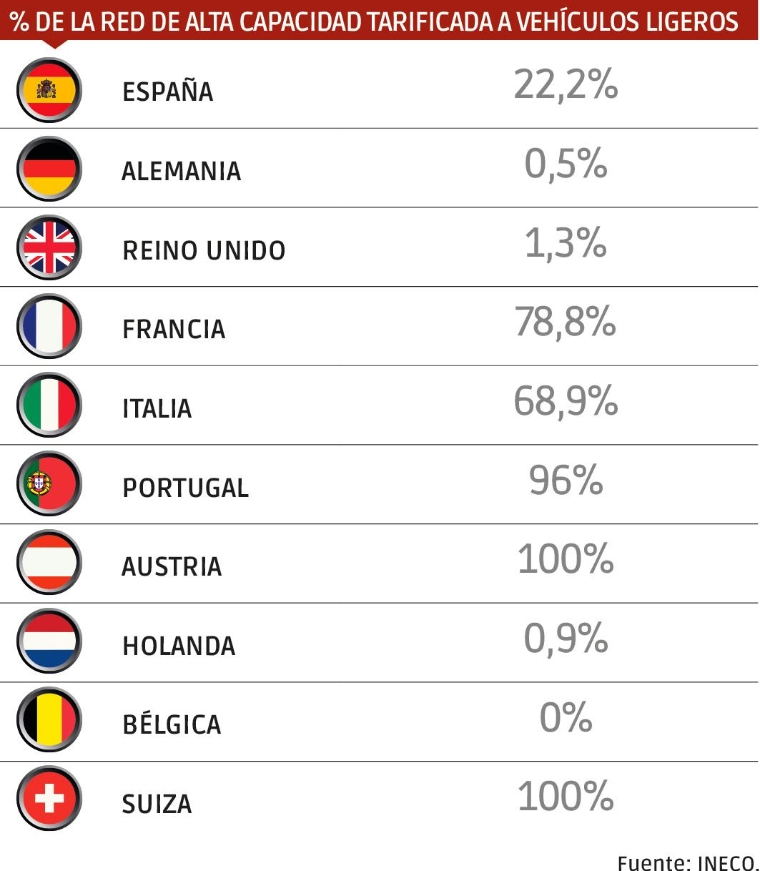

Como puede verse en los cuadros adjuntos, en España, no sólo hay una muy baja implantación de los peajes, poco más del 22% si nos situamos en el tiempo antes del proceso de reversión en curso, sino que además está repartida de una manera totalmente inconsistente.

El panorama europeo es bien diferente, particularmente, cuando se trata de vehículos pesados.

Efectivamente, podemos observar que, respecto de los vehículos pesados, la inmensa mayoría de los países europeos los somete al pago por uso. No así a los vehículos ligeros donde hay fuertes divergencias. Ahora bien, si el propósito de la tarificación de las vías de alta capacidad es poder sufragar su mantenimiento, sólo el peaje impuesto a los vehículos pesados sería insuficiente para afrontar sus costes.

En discusión

Resulta también llamativo que, en relación con los restantes modos de transporte, el ferroviario, el aéreo o el marítimo, el pago por el uso de las infraestructuras necesarias para su explotación no esté en discusión.

Adif recupera la inversión realizada en la infraestructura ferroviaria fundamentalmente a través del cobro de cánones a los operadores. Los cánones abonados por los operadores de viajeros Renfe, Ouigo e Iryo por sus operaciones comerciales se trasladan íntegramente al precio del billete. También lo hacen, aunque aquí los cánones son sensiblemente inferiores a los satisfechos por los trenes de pasajeros, los operadores ferroviarios de mercancías. Solo en el caso de los servicios OSP está subvencionado su precio.

Las Autoridades Portuarias, a su vez, cobran tasas a las empresas concesionarias de las terminales de pasajeros y mercancías situadas dentro del dominio portuario. Estas tasas son un coste para las empresas que trasladan a sus clientes: los operadores logísticos o los viajeros.

En el caso de Aena, la financiación básica es la procedente de las tasas aeroportuarias, 3/4 partes de sus ingresos; mientras que 1/4 parte procede de los ingresos comerciales.

Las tasas aeroportuarias responden a una multiplicidad de conceptos que van desde la utilización de las pistas a la movilidad de los pasajeros y que se exigen a las compañías aéreas. Las compañías aéreas, a su vez, repercuten estas tasas a los pasajeros.

Impuestos

Una de las críticas más frecuentes a la implantación de peajes por el uso de las vías de alta capacidad es que, por una parte, los vehículos ya pagan un buen número de impuestos nacionales y municipales por la compra, la matriculación o la circulación, amén de los impuestos generales dedicados, entre otros fines, a la construcción y mantenimiento de la red. Además, se pagan también los impuestos sobre los combustibles cada vez que repostan con gasolina o diésel.

Evidentemente, es una crítica con fundamento. La respuesta correcta es que, si hubiese recursos suficientes, deberían sustituirse los impuestos generales, en la parte que se dedica a la construcción o cuanto menos al mantenimiento de la red de alta capacidad, por peajes. Pero, además, si nos enfrentamos al problema de que los recursos presupuestarios no son suficientes para mantener la red, más lógico que aumentar la fiscalidad general no afecta al mantenimiento de la red, es, en mi opinión, acudir a un sistema de tarificación por el uso de las vías.

Dejo, a continuación, una serie de consideraciones finales respecto a las cuestiones que una propuesta de modelo de pago por uso debería responder.

Consideraciones

- Dejar a la fiscalidad, mediante unos impuestos especiales o sobre consumos específicos la internalización de los costes externos, fundamentalmente el coste de emisiones.

- Incluir dentro del sistema de pago por uso a toda la red de Alta Capacidad.

- Dejar fuera del sistema al resto de la red cuyo mantenimiento se financiaría con cargo a impuestos.

- Establecer un pago por uso que permita atender los costes de mantenimiento de la red de Alta Capacidad existente.

- Habría que discriminar entre vehículos pesados y vehículos ligeros. Podría también discriminarse entre viajeros frecuentes y ocasionales.

- Establecer en las autopistas que han vencido o están a punto de hacerlo, un peaje blando que compense los gastos operativos y de mantenimiento habida cuenta de que la inversión está totalmente amortizada.

- De acuerdo con las propuestas de la Comisión Europea habría que aplicar un sistema de pago en función de la distancia recorrida y por lo tanto diferente del sistema de viñeta, aunque esta última facilita su implantación.

- El Estado o las CCAA, según los casos, podrían sufragar un determinado porcentaje de los costes de mantenimiento a cubrir, incluso establecer un sistema progresivo de reducción de su contribución.

- El modelo se puede gestionar directamente por el Estado, a través de Empresas Públicas creadas ad hoc, o mediante un sistema de concesión.

- El modelo debe cerrarse con el acuerdo de los principales partidos políticos.

Soy consciente de que no es un tema pacífico, pero creo sinceramente que, antes o después, nos veremos abocados a su implantación.